第六回 【肩凝りって何故起こる? part1】

こんにちは、中川です(‘ω’)ノ

腰痛につづき今回はこちらも悩まれている方の多い肩こりについて書いていこうと思います。

まず肩こりというのは3つに分類されます。

明らかな原因疾患のない「本態性肩こり」

頚部や肩関節など周辺の疾患に由来する「症候性肩こり」

ストレスなどが原因で起こる「心因性肩こり」

となります。

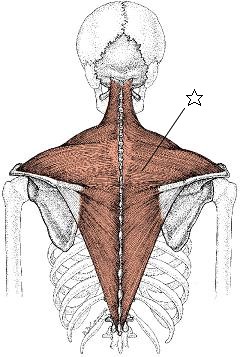

肩こりにおいて主要な筋肉は僧帽筋という体の後面にある左右合わせると菱形に見える筋肉です。

この筋肉は後頭部から胸椎という背骨の真ん中くらいまで伸び、肩甲骨や鎖骨の外側部分に付着します。

形状から肩甲骨を頭から吊り下げるような役割をしています。

本態性肩こりは筋疲労により起こるものではありますがその成因は猫背、なで肩といったような姿勢によるものが多いです。

PC作業時では上肢を前に出してほぼ動かさずに手先のみの操作を行うため筋の緊張度が高まりやすい状態になります。

肩甲上腕関節を軽度外転・屈曲位にしているため、その際に働く僧帽筋や三角筋、上腕二頭筋、僧帽筋の深部ある棘上筋などが固まりやすく、逆にそれらの筋をリリースしてあげることで肩こりの解消が可能です。

私個人の感覚としては僧帽筋・三角筋のような大きな筋肉は伸長させて、棘上筋のような小さな筋肉は短縮させることで

緊張度がフワっと抜ける感覚が得られます。

また長期間僧帽筋上部線維が緊張していた方にはしばしば肩甲骨の偏位が見られるため、肩甲骨から上腕にかけてアクティベータにより矯正することでも緊張を取り除くことができます。

そして忘れてはいけないのが体の前面の筋群です。

分かりやすいところで言えば肩甲骨前方の烏口突起という部分に付着する小胸筋、鎖骨や上腕骨に付着する大胸筋です。

これらは短縮位が続くと肩甲帯を前下方へ引き下げてしまうため、リリースされずにいると常に肩甲帯を介して僧帽筋と綱引きをしているような状態になってしまいます。

また、この大胸筋は腹直筋とも筋膜連結しているため腹筋の短縮の影響にも曝されます。

自分もその傾向にあるのですが、座っているときにお腹がぺたんと縮んでしまうような座り方をしてしまう方は要注意ですね。

そもそも背筋を伸ばして座っているのがつらい方は股関節周囲筋の硬さやハムストリングスの硬さが原因なので、

肩こりで来たのに最終的には脚まで成因をたどらなくてはいけなくなります。

なので、当院としては頚や肩などの症状でも一度は必ず全身の反射テストを行ない、せっかく施術した局所の症状が戻ってしまう成因が残っていないかスクリーニングをします。

一見遠回りに見えますが、実はこれが良くなるための一番の近道なのです。

次回に続きます。